|

Die BAB A4-West kreuzt im Streckenabschnitt Dresden - Chemnitz bei Frankenberg/Sa. die Täler der Zschopau und des Lützelbachs.  Bild 1: Autobahnbrücke über das Lützeltal. Foto: Th. Haubold, 14.11.2010

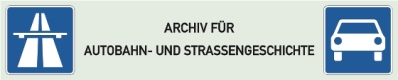

Bei der Planung der RAB-Strecke 83 (Dresden – Chemnitz) bot sich für die Trasse der Bereich unmittelbar nördlich von Frankenberg an, da man das hier relativ breite, mit flachen Talhängen auslaufende Zschopautal „ausfahren“, also die Autobahn in die Talsenke legen und das Gewässer mit einer Flussbrücke überqueren konnte. Für dieses Vorhaben musste eine günstige Stelle für den östlichen Talabstieg gefunden werden, durch welche eine allzu kurvenreiche, mit engen Radien versehene Linienführung vermieden würde. Sowohl durch die städtische Bebauung im Süden als auch durch das nur etwas weiter nördlich mit steilen Talhängen zulaufende Zschopautal kam nur der Abschnitt unmittelbar nördlich der Stadt Frankenberg in Betracht. Hier wurden mehrere Varianten im Bereich des Küchwaldes geprüft. Die durch Ministerialrat Artur Speck favorisierte Linie sollte durch das kleine Seitental, welches am Wirtshaus „Tirol“ das Zschopautal erreicht, geführt werden. Die nördlichste Variante war die durch den Forstgrund, mit einem ca. 250 Meter langen Tunnel durch den am östlichen Talrand längs verlaufenden Hangrücken. Bei diesen Linienführungen wäre man nicht in den Bereich des Lützeltals gekommen und hätte es somit nicht überbrücken müssen.  Auszug aus dem Messtischblatt 5044 „Frankenberg“ der Landesaufnahme Sachsen, Ausgabe 1941, ergänzt durch die rote Markierung der Lützeltalbrücke Maßstab 1 : 25 000 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2012  www.landesvermessung.sachsen.de. www.landesvermessung.sachsen.de.Bearbeitung: Th. Haubold

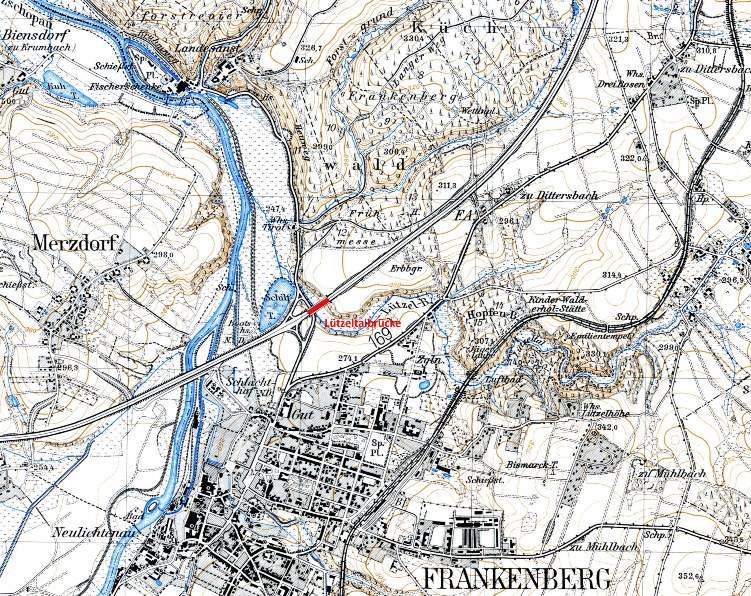

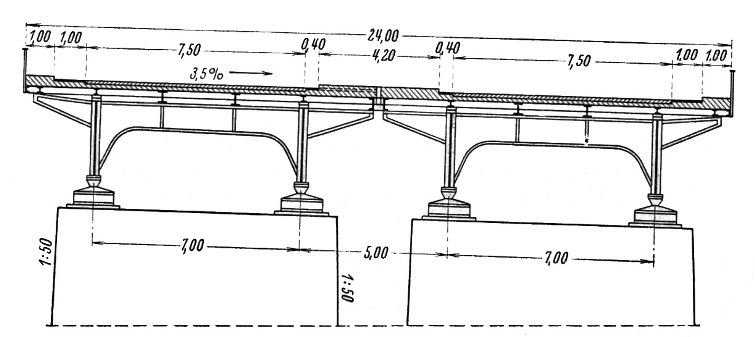

Die Entscheidung zur Linienführung fiel zugunsten einer weiter südlich verlaufenden Variante mit einer Brücke über das Lützeltal, die mit ihrem Gefälle von 1:23,6 auf 184,5 Länge (Hinterkante Widerlager 0 bis Hinterkante Widerlager III) auch einen Teil der Abstiegshöhe ins Zschopautal aufnehmen sollte. Brückensystem und BauausführungDer Entwurf des Bauwerks erfolgte durch die OBR Dresden. Die Brücke wurde in zwei Teilbauwerke auf jeweils vier Pfeilern geplant und ausgeführt. Gemeinsame Widerlager bildeten die Endbauwerke, die hinterfüllt wurden. Das Tragwerk des Überbaus sollte pro Teilbauwerk aus jeweils zwei durchlaufenden Stahlblechträgern bestehen. Für die Gründungs- und Maurerarbeiten zeichneten die Firmen J. W. Roth Aktiengesellschaft, Neugersdorf, Niederlassung Chemnitz und Max Pommer, Chemnitz verantwortlich. Die Lieferung und Aufstellung der Stahlbauten oblagen der Mitteldeutschen Stahlwerke A.G., Lauchhammer.  Ansicht von Nord und Grundriss. Zeichnungen entnommen aus „Die Bautechnik“ 1937, Sammlung Th. Haubold

Nicht nur, dass die Brücke in einer Gefällestrecke lag, musste sie auch noch in eine Krümme von  Querschnitt. Zeichnung entnommen aus „Die Bautechnik“ 1937, Sammlung Th. Haubold

Für die Gründungs- und Maurerarbeiten zeichneten die Firmen J. W. Roth Aktiengesellschaft, Neugersdorf, Niederlassung Chemnitz und Max Pommer, Chemnitz verantwortlich.  Bild 2: Frühling 1936 – Die Baustelleneinrichtung der Fa. J. W. Roth, Chemnitz, Foto: Stadtarchiv Frankenberg

Das gesamte Baumaterial für die Baustellen der Lützeltalbrücke sowie die Flussbrücken über die Zschopau und den Mühlgraben mit den jeweils daneben zu errichtenden Brücken der Schlachthofstraße in Frankenberg wurde über den Bahnhof Frankenberg angeliefert. Dort erfolgte die Verladung auf die eigens für die Baustellenversorgung angelegte Förderbahn nach dem Lützel- und weiterführend bis ins Zschopautal. Die ca. 3 km lange eingleisige Feldbahn sollte „[...] vom Bahnhof hinter der Oberschule vorbei auf der halbfertigen Straße zwischen den Ziegeleien (die jetzige Badstraße in Frankenberg – Autor) durch nach dem Lützelbachtal hinuntergeführt werden, dort die Straße nach Hainichen überschreiten, anschließend über die Felder des Ritterguts Frankenberg in einem Bogen in das Lützelbachtal einmünden und in diesem dann bis zu den Baustellen geführt werden. [...]“1  Bild 3: Sommer 1936 – Blick vom Kreuzungspunkt der Förderbahn an der Hainichener Straße in die später fertiggestellte Badstraße, Foto: Stadtarchiv Frankenberg

Bild 4: Spätsommer 1936 – Errichtung des Überbaus durch die Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Lauchhammer, Foto: Stadtarchiv Frankenberg

Beim Widerlager 0 (WL Dresden) sollte ein naturgegebener Festpunkt berücksichtigt werden, nämlich eine alte Eiche, wegen deren Erhaltung die Trasse bereits weiter nach Süden verdrückt wurde.  Bild 5: Winter 1936/37 – Blick zur erhalten gebliebenen Eiche, die fertige Brücke wartet auf den Fahrbahnbelag. Man beachte die gekrümmte Ausführung und die sich daraus ergebende Querneigung des Überbaus, Foto: Stadtarchiv Frankenberg

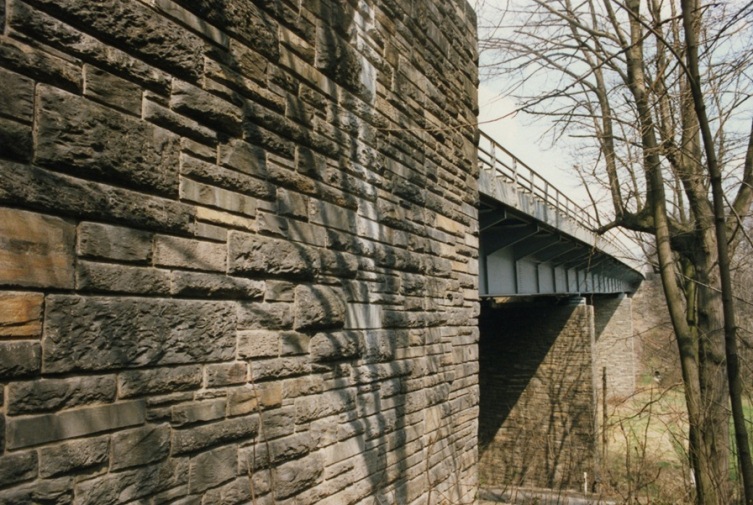

Sowohl die Widerlager als auch die Pfeiler erhielten eine Natursteinverblendung aus Theumaer Fruchtschiefer und Grünstein aus Pillmannsgrün/Vogtland in Form von unregelmäßigem Schichtmauerwerk. Die Auflagerbänke des Stahlüberbaus führte man in gespitztem Sichtbeton aus.  Bild 6: Die fertige Brücke im Jahre 1937, Detail einer Ansichtskarte des Verlags Neubert, Chemnitz, Sammlung Th. Haubold

Die Talbrücke wurde auf der Stadtflur Frankenberg, auf Flurstücken des Ritterguts Frankenberg, Eigentümer Major a. D. Georg von Sandersleben errichtet.2 Weitere Angaben zum errichteten Bauwerk:

Bild 7: Frühjahr 1990 – Blick entlang der südlichen Flügelmauer des Widerlagers III zum Überbau Foto: Peter Gombar, Grafing

Die Brücke blieb - bis auf Reparaturarbeiten und einer Rekonstruktion der Fahrbahn Anfang der 1970er Jahre - praktisch unverändert bis Mitte der 1990er Jahre erhalten. Im Zuge der Erneuerung und Erweiterung der BAB A4 auf sechs Fahrstreifen plus Standspuren wurden von Mai 1996 bis August 1998 die Neubauten errichtet und das Bauwerk aus dem Jahre 1936 vollständig abgerissen.  Bild 8: Juli 1997 – Der Überbau ist entfernt, das stählerne Tragwerk des Brückenfeldes I liegt am Talhang, auf dem Pfeilerpaar I stehen noch die Doppelrollenlager auf den Auflagerbänken Foto: Th. Haubold  Bild 9: Juli 1997 – Während des Abrisses der alten Bauten nimmt das Bauwerk der künftigen RFB Dresden den gesamten Verkehr auf |

|||||||||||||||||||||||||||

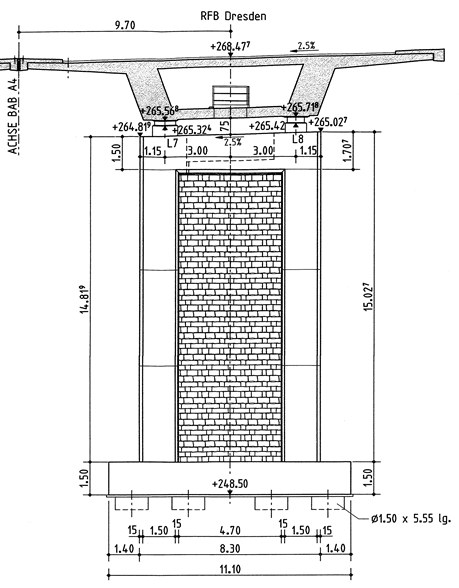

Die neue Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken (ein Bauwerk je Richtungsfahrbahn) auf jeweils zwei Rahmenpfeilern und gemeinsamen Widerlagern. Die Gestaltung der Natursteinverblendung in den Rahmenpfeilern orientiert sich dabei am Schichtmauerwerk der alten Pfeiler, welches Wiederverwendung fand.  Südwestlicher Pfeiler der Richtungsfahrbahn Dresden und Querschnitt des Überbaus („Achse 20“), LASuV Sachsen

|

|||||||||||||||||||||||||||

Weitere Angaben zum Neubau: |

|

| System: | einzelliger, begehbarer Spannbeton-Hohlkasten |

| Gesamtstützweite: | 133,25 m |

| Gesamtbreite: | 38,75 m |

| Brückenfläche: | 5.163 m² |

| Zuständige Dienststelle für die Bauausführung und Aufsteller des Bauwerksentwurfes: | DEGES, Berlin im Auftrag des FS Sachsen |

| Entwurfsbearbeitung: | König, Heunisch und Partner, Frankfurt |

| Aufsteller der Ausführungsunterlagen: | Ingenieurbüro Bung, Heidelberg |

| Bauausführung: | Walter Bau Sachsen GmbH, NL Chemnitz und Nachunternehmen |

| Baukosten: | 11,8 Mio. DM |

Bild 10: Lützeltalbrücke von Südost am 14.11.2010, Foto: Th. Haubold |

|

Quellenverzeichnis:

Autor und Bildbearbeitung: Th. Haubold, 2012

|

|