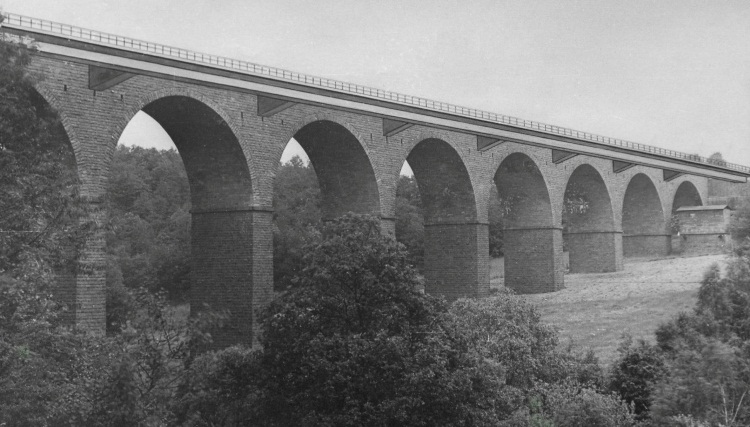

Bild 1: Sommer 1990 – Gesamtansicht der Brücke von Süden. Foto: Peter Gombar, Grafing

Die Sprengung der Autobahnbrücke über das Tal der Kleinen Striegis verursachte nach dem Krieg eine deutliche Beeinträchtigung des Ost-West-/West-Ost-Verkehrs im Süden Mitteldeutschlands. Im Gegensatz zur Vorkriegszeit, in der man die neue Autobahn mehr zum Durchführen von Vergnügungsfahrten, dem sogenannten „Autowandern“ insbesondere an Sonn- und Feiertagen nutzten wollte, kam der Autobahn im Nachkriegsdeutschland eine ganz andere Aufgabe zu. In erster Linie führte die Rote Armee auf der Autobahn, trotz der vorhandenen, teilweise aber auch kriegszerstörten oder demontierten Eisenbahnstrecken, verstärkt Stückguttransporte durch. Dabei erschien es anfangs unerheblich, ob sie die Autobahn mit LKW, Kettenfahrzeugen oder Pferdefuhrwerken befuhr. Die Unterbrechung der Autobahn zwang den Verkehr auf die das Tal querenden Landstraßen, die in einzelnen Fällen noch nicht einmal mit einer Steinpflasterdecke ausgestattet waren, wie beispielswiese die Straße von Ottendorf (Hainichen) nach Kaltofen. Hier verursachte vor allem in den Wintermonaten Schnee- und Eisglätte Unfälle und das nicht nur auf den kurvenreichen und steilen Gefällestrecken dieser Umgehung.  Bild 2: 1952 – Glatteisunfall eines IFA Horch H3A auf der Mittweidaer Straße unmittelbar vor der AS Hainichen, Archiv LASuV Sachsen

Im Jahre 1951 begannen zwischen den von der gesprengten Stahlbrücke stehen gebliebenen Endbauwerken die Vermessungen und Untersuchungen im Tal, und am 15.04.1952 erfolgte die Einrichtung der Baustelle sowie wenig später der Baubeginn.

|

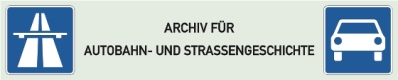

Brückensystem und BauausführungDer Vorentwurf der Brücke erfolgte durch die Entwurfsgruppe für Straßenwesen bei der Landesregierung Sachsen (ab 1953 Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen, kurz EIBS Dresden). Die Ausführung des Baus oblag dem VEB Bau-Union Dresden, Bauleiter: Dipl.-Ing. Walter Kinze. Aufgrund der Stahlknappheit schied die Errichtung einer Stahlbrücke aus und man wählte die Bogenreihe in Form zweier Teilbauwerke von (2x) 10 Stampfbetonpfeilern mit natursteinverblendeten Ansichtsflächen sowie (2x) 11 gemauerten Gewölben.  Lageplan mit Baustelleneinrichtung

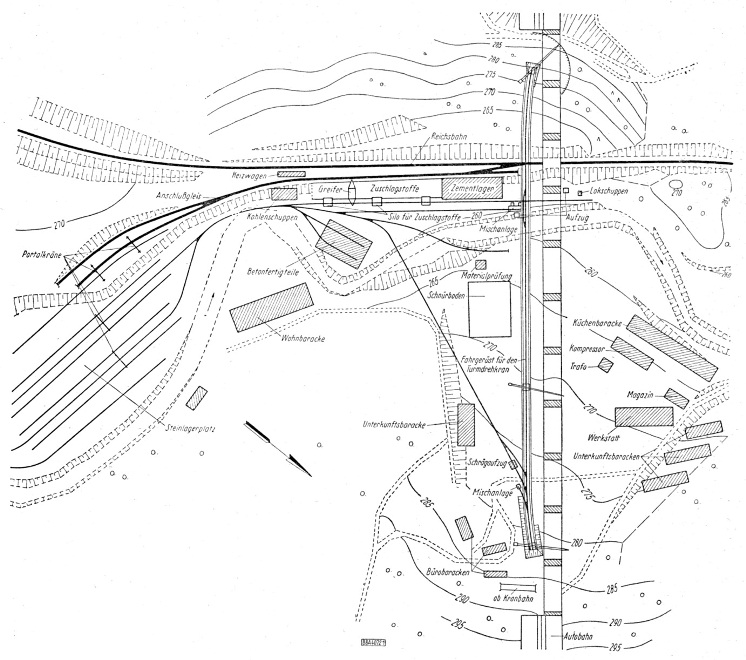

Da die Brücke zwischen die vorhandenen Widerlager, die sich mit rötlichem Mittweidaer Granit verblendet zeigten, eingebaut werden sollte, musste hier ein farblich und strukturell passender Stein gefunden werden. Die Granit-Steinbrüche der Umgebung, aus denen die Verblendsteine der Widerlager stammten, hatten nicht die Kapazitäten, die für ein solches Bauwerk von Nöten waren. Aus diesem Grund griff man auf den rötlichen Meißner Granit zurück, der sich optisch kaum vom Mittweidaer Granit unterscheidet und sich bereits bei anderen Großbrücken, wie beispielsweise an Pfeilern und Widerlagern der Autobahnbrücke über das Tal der Freiberger Mulde als Blendmauerwerk ausgezeichnet bewährt hatte. Jedoch waren auch die Meißner Granitbrüche nicht in der Lage, die benötigten einbaufertigen Steine herzustellen, weswegen die Löbejüner Porphyrwerke eingeschaltet werden mussten, die am Ende 36% der Steine für die Gewölbe liefern sollten.  Bild 3: Frühjahr 1953 – Blick von West über die lange Küchenbaracke zur Brückenbaustelle, auf der die ersten Pfeiler fertiggestellt sind, die demnächst die Montage- und Lehrgerüste zur Herstellung der Bögen aufnehmen werden. Sammlung Th. Haubold

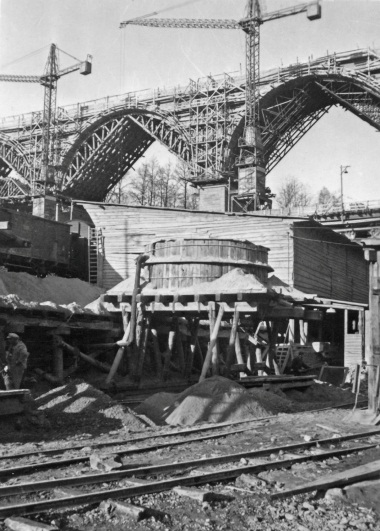

Im Jahr 1952 konnten aufgrund des noch fehlenden Anschlussgleises zur Baustelle keine größeren Baustoffmengen mit der Reichsbahn angeliefert und deswegen nur Erdarbeiten und Arbeiten an den Fundamenten durchgeführt werden. Auch die zur Verfügung stehenden Mittel für das Baujahr 1953 reichten vorerst nur für die Herstellung der Pfeiler und Bögen. Mitte 1953 wurde jedoch plötzlich die Fertigstellung der Brücke bis Jahresende gefordert. Aufgrund dessen wurden die benötigten Mittel aufgestockt und weiteres Personal zugeführt. Im Zwei- und Dreischichtbetrieb konnten die neuen Terminpläne eingehalten werden. Jedoch führte im Herbst die Waggonknappheit der Reichsbahn zu Problemen. Um die Transportwege zu minimieren wurden nun die Zuschlagstoffe für den Füllbeton aus einem nahegelegenen, still liegenden Steinbruch gefördert.  Bild 4: Sommer 1953 – Das hölzerne Montage- und Lehrgerüst des 2. Bogens. Im weiteren Verlauf wurden dann auch stählerne Gerüste verwendet. |

|

Bild 5: November 1953 – Blick über das Baustellengleis, einen Silo für Zuschlagstoffe und den Zementschuppen hin zur Brücke.

|

Bild 6: Dezember 1953 – Die Lok 75 551 steht mit einem Güterzug oberhalb der Siloanlage auf dem Anschlussgleis der Brückenbaustelle. Die Lok trägt den Vermerk „In persönlicher Pflege“. Unmittelbar vor der Bücke ist die Kranbahn zu sehen und die Rüstung in den Brückenbögen wartet auf ihre Umsetzung in das Bauwerk der RFB Dresden – vergebens. Trotz aller Widrigkeiten konnte am 30. Dezember 1953 das Teilbauwerk der Fahrtrichtung Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) feierlich dem Verkehr übergeben werden.  Bild 7: 30. Dezember 1953 – Der Genosse vom Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt steht mit dem Brigadier des „Siegerbetriebes im Massenwettbewerb“ und einem EMW 340 am Eröffnungsband und wird sogleich die noch im Bau befindliche „Brücke des Friedens“ dem Verkehr übergeben. Die Arbeiten an dieser Brücke waren damit aber längst noch nicht abgeschlossen. Die Flächen und Bögen der Brücke mussten mit einem speziellen, auf der Brücke in Längsrichtung fahrbaren Gerüst, an dem wiederum Seilrüstungen hingen, zugänglich gemacht und in den Folgemonaten vollendet werden. Dieses Gerüst stand auf zwei Schienen und überspannte die unter Verkehr befindliche Fahrbahn brückenartig (siehe Bild 8).

|

Einige Angaben zu diesem Teilbauwerk und der Baustelleneinrichtung: |

||

| Achsabstand Pfeiler: | 28,36 m | |

| Lichte Bogenweite: | 24,62 m | |

| Spargewölbe: | 3 Stück über jedem Pfeiler | |

| Tiefste Pfeilersohle: | 9 m unter Oberkante Gelände am Pfeiler 1 | |

| Erdaushub gesamt: | 8900 m³ | |

| Gewicht der Werksteine: | 8560 t | |

| Werksteinlagerplatz: | 5000 m² | |

| Beton: | 23500 m³ | |

| Betonmischanlage: | 1x 1000 l und 1x 500 l Trommelinhalt | |

| Vorhalteholz: | 4300 m³ | |

| Stahlträger für Baustelle und Lehrgerüste: | 297 t | |

|

Ab Mai 1954 arbeitete man an den Pfeilern des Teilbauwerks für die Fahrtrichtung Dresden. Jedoch wurden im Sommer 1954 die Arbeiten plötzlich eingestellt und auch bald Baumaterial und Baustelleneinrichtung abtransportiert. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei Pfeiler und die Bogenansätze in den Widerlagern fertiggestellt. Diese wurden nun provisorisch überdacht, denn im Jahr 1958 sollte der Bau weitergehen. Zudem lagerten bereits die Werksteine für das zweite Bauwerk im Tal, doch zu einem Verbau an einer Brücke kam es nicht mehr.  Bild 8: Mai 1956 – Blick vom WL Meerane Richtung Osten. Die drei Pfeiler der RFB Dresden und die Bogenansätze in den Widerlagern sind abgedeckt und die Baustelle weitgehend beräumt. Die Rüstung auf der Brücke steht über Bogen 9 zur Demontage des Lehrgerüsts in diesem. Bis 1957 beräumte man die gesamte Baustelle und das Gelände wurde wieder hergestellt. In den Folgejahren „verschwanden“ auch die vorgefertigten Werksteine aus dem Tal. Sie finden sich bis heute an Privathäusern als Verblendmauerwerk oder in Grundstücksmauern umliegender Dörfer von Schlegel über Goßberg bis Obergruna wieder. 1958 wurde die Baustelle nicht wieder eingerichtet. Es sei dahingestellt, ob es nun an fehlenden finanziellen Mitteln, am relativ geringen Verkehr und der damit verbundenen geringen Notwendigkeit, oder anderen politischen Entscheidungen lag. Das Ergebnis war das gleiche und die Autofahrer der damaligen Zeit wird es kaum gestört haben. Natürlich nahm der Verkehr in den folgenden Jahrzehnten, auch und gerade im wirtschaftlich starken Süden der DDR, massiv zu, weswegen es insbesondere Anfang der 70er Jahre zu Erneuerung und Ausbau der inzwischen fast 35 Jahre alten, südlichen Ost-West-Verbindung, der damals als A83 und später als A7 bezeichneten Autobahn kommen musste. Im Zuge des Bauprogramms wurden zwischen Dresden und Karl-Marx-Stadt die gesamte Fahrbahn und die meisten Parkplätze erneuert, eine Vielzahl kleinerer Unterführungen entfernt, die ebenfalls noch fehlende Brückenhälfte über das Saubachtal bei Wilsdruff errichtet sowie die Tank und Rastanlage Wilsdruff (heute „Dresdner Tor“) installiert. Auch die Brücke über die Kleine Striegis sollte dabei das Bauwerk für die RFB Dresden erhalten, oder die Bestandsbrücke erweitert werden. Die Untersuchungen dazu führte ab 1972 der VEB EIBS Dresden, der Anfang der 50er Jahre noch unter anders lautender Bezeichnung bereits die Bogenbrücke plante. Im Jahre 1979 erstellte man eine komplette Ausführungsplanung.  Bild 9: 1972 - Photogrammetrische Darstellung einer einseitigen Auskragung (aus statischen Gründen nicht realisierbar), erstellt durch den VEB EIBS Dresden. Archiv LASuV Sachsen

Bild 9: 1972 - Photogrammetrische Darstellung eines separaten Bauwerks für die RFB Dresden, hier mit Stützen an jedem 2. Pfeiler der Bogenbrücke, erstellt durch den VEB EIBS Dresden. Archiv LASuV Sachsen Auch vor Ort gab es die eine oder andere Maßnahme, die auf einen tatsächlichen Baustart hindeuteten. Beispielsweise wurde mit Schreiben vom 08.11.19771 eine Anweisung des Autobahnbau-Aufsichtsamtes an den Bürgermeister der Gemeinde Schlegel erteilt, für Baufreiheit am Gemeindeweg zu sorgen, um ein Kabel zur zu errichtenden Trafostation der Brückenbaustelle verlegen zu können. Die Verlegung des Kabels sollte demnach im Dezember 1977 erfolgen. Die Brücke wurde nicht gebaut oder erweitert. Jedoch erhielt das Bestandsbauwerk im Herbst 1978 einen dringend erforderlich gewordenen, neuen Fahrbahnbelag in Form einer Schwarzdecke.

|

||

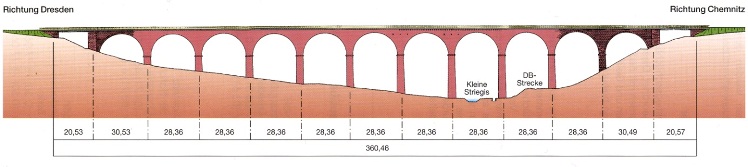

Bau der Südbrücke und Erweiterung des Bestandsbauwerks im Rahmen des VDE Nr. 15:Aufgrund des extrem angestiegenen Verkehrsaufkommens ab der Grenzöffnung am 9. November 1989 zeigte sich die DDR-Autobahn A7 bereits im Folgejahr vollkommen überlastet. Die Brücke über das Tal der Kleinen Striegis wurde nun noch mehr zum Nadelöhr und Verkehrsunfälle häuften sich durch Stauungen an der Brücke. Ein Ausbau der Talquerung machte sich dringend erforderlich. Der Neubau der Brücke für die RFB Dresden sowie der Erweiterungsbau der Bestandsbrücke, nun bereits im erweiterten Regelquerschnitt RQ 37,5 hatten bereits vor, aber insbesondere im Rahmen des VDE Nr. 15 oberste Priorität. Es war wiederum die die Wende „überlebte“ EIBS Dresden GmbH, die den Entwurf für den Neubau der Südbrücke und die Erweiterung des Bestandsbauwerks (Nordbrücke) sowie weitere den Um- und Neubau betreffende Maßnahmen liefern sollte.  Grafik: Ansicht von Südost. Quelle: Dokumentationsblatt zur Südbrücke, LASuV Sachsen

Grafik: Ansicht von Nordwest. Quelle: DEGES – Besondere Brücken 1997

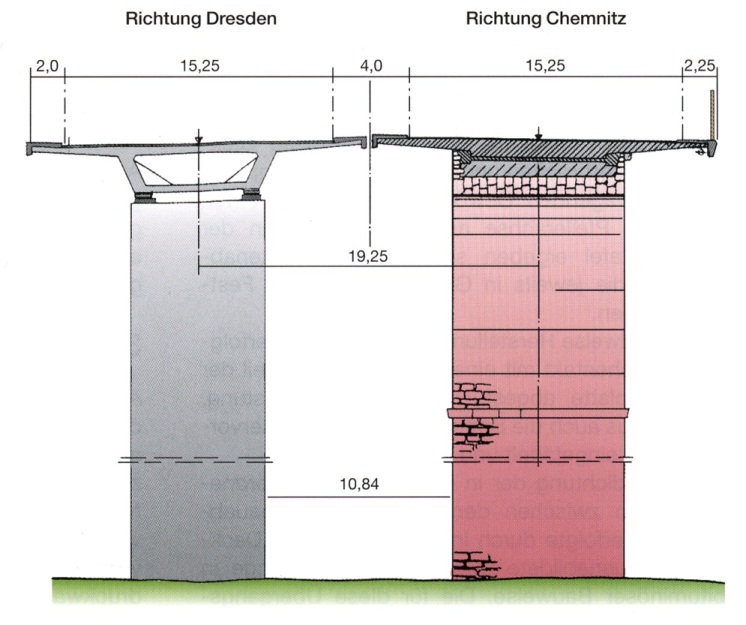

Grafik: Querschnitt im Pfeilerbereich. Quelle: DEGES – Besondere Brücken 1997

Bild 11: 24.05.1993 – Der Vorbauschnabel hat beim Bau der Südbrücke den Pfeiler „F“ erreicht. Bauablauf:

Bild 12: 24.09.1994 – Herstellen der Fahrbahnplatte auf dem Bestandsbauwerk in mehreren Schritten: 1. Herstellung der Armierung mit Vernadelung über den Bögen, 2. Einbringen des FB-Beton in etwa der Breite des Bestandsbauwerks, 3. Herstellung der jeweils ca. 5,50 m breiten Auskragungen mit dem Schalwagen im Hintergrund.

|

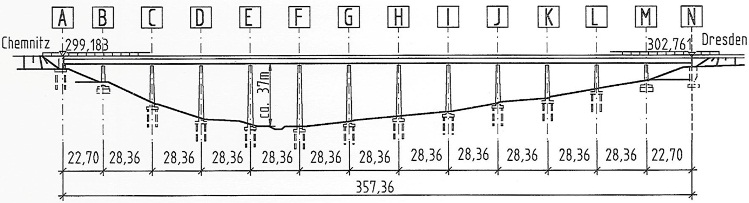

Weitere Angaben zu den TeilbauwerkenSüdbrücke (Neubau RFB Görlitz): |

||

| System: | einzelliger, begehbarer Spannbeton-Hohlkasten auf hohlen Stahlbetonpfeilern und begehbaren Widerlagern | |

| Gesamtstützweite: | 357,36 m | |

| Gesamtbreite: | 19,00 m | |

| Brückenfläche: | rd. 6790 m² | |

| Verkehrsfreigabe: | 11/1993 | |

| Zuständige Dienststelle für Bauausführung, Aufsteller des Bauwerksentwurfs: | Autobahnamt Sachsen (heute LASuV Sachsen) | |

| Entwurfsbearbeitung und Baugrundgutachter: | EIBS, Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen Dresden GmbH | |

| Ausführungsplanung: | Ing.-Büro Büchting + Streit, München | |

| Bauausführende Firma: | Max Bögl GmbH & Co. KG, NL Gera und Neumarkt | |

| Baukosten: | 18,15 Mio. DM (rd. 2673 DM/m³)

|

|

| Nordbrücke (erweitertes Bestandsbauwerk der RFB Eisenach): | ||

| System: | Spannbetonplatte auf Bestandsbauwerk (Bogenreihe) mit nun 12 Pfeilern und zurückgesetzten, begehbaren Widerlagern (gemeinsame WL mit der Südbrücke) |

|

| Gesamtstützweite: | 356,00 m (nun mit zwei Endfeldern von jeweils 20,60 m anstelle der alten Widerlager) |

|

| Gesamtbreite: | 19,50 m | |

| Brückenfläche: | rd. 6942 m² | |

| Verkehrsfreigabe: | 08/1995 | |

| Zuständige Dienststelle für Planung und Bauausführung: | ab Frühjahr 1992: Autobahnamt Sachsen (heute LASuV Sachsen), ab Herbst 1992: DEGES, Berlin im Auftrag des FS Sachsen |

|

| Entwurf, Ausführungsplanung: | EIBS, Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen Dresden GmbH Bauüberwachung/-oberleitung: Köhler + Seitz, Nürnberg | |

| Bauausführung: | ARGE Rödl/Max Bögl, Nürnberg (Instandsetzung und Vorbereitung/Erweiterung der Unterbauten), Bau-Union Süd, Leipzig |

|

| Baukosten: | rd. 24 Mio. DM (rd. 3122 DM/m³)

|

|

Bild 13: Ansicht der Brücken von Süden am 12.02.2012. Foto: Th. Haubold

Quellenverzeichnis:

Autor und Bildbearbeitung: Th. Haubold, 2012

|