|

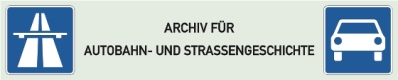

Zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen werden von der BAB A4 die Täler der Großen Striegis, der Kratzbach und das dazwischen liegende Tal der Kleinen Striegis überquert. Zu Zeiten der DDR als Nadelöhr und unmittelbar nach der Wende als Unfallschwerpunkt bekannt, soll hier ein Überblick über die wechselvolle Geschichte des letztgenannten Tals mit den hier insgesamt drei gebauten Autobahnbrücken sowie die ursprünglich vorgeschlagene Variante des „Ausfahrens“ der Striegistäler gegeben werden. |

Autobahnbrücke über das Tal der Kleinen Striegis. Foto: Th. Haubold, 12.02.2012, S/W-Aufnahme aus dem Buch „Deutscher Stahlbau“ 1937, Fotograf: M. Krajewsky, Berlin |

|

Durch die Sächsische Straßenbaudirektion wurden der GEZUVOR im November 1933 zwei Varianten -eine talausfahrende und eine talüberbrückende- vorgeschlagen. Insbesondere ortskundigen Personen könnte sich nun die Frage stellen, wie man sowohl dieses tief eingeschnittene Tal, als auch das unmittelbar in östlicher Nachbarschaft gelegene Tal der Großen Striegis ausfahren könnte. Dr.-Ing. Artur Speck fand eine Lösung in den stillgelegten Tagebauen -der „Kalkbrüche“- die sich, wie auf eine Perlenkette aufgereiht, zwischen den Tälern aneinander fügen. Tatsächlich wollte Herr Speck die Autobahn durch diese Tagebaurestlöcher führen! Dazu sollten die schmaleren Wände der Brüche entfernt und die einzelnen Tagebaue damit zu einem Einschnitt verbunden werden. Die breiteren Wände, wie beispielsweise der Bereich, über den die Straße zum Wirtshaus „Kalkbrüche“ führt, wollte Speck untertunneln. Die so miteinander verbundenen Täler der Großen und Kleinen Striegis sollten auf dem Niveau der Talsohlen mit Dämmen und Flussbrücken -ähnlich der Zschopauflussbrücke- oder langen, flachen Talbrücken -ähnlich der Chemnitztalbrücke- gequert werden. |

Zusammengesetzte Auszüge aus den Messtischblättern 4944 „Mittweida“, 4945 „Roßwein“ und 5044 „Frankenberg“ der Landesaufnahme Sachsen, Ausgaben 1936 und 1941, ergänzt durch die roten Markierungen der Brücken über die Täler der Kleinen und der Großen Striegis sowie dem rekonstruierten Vorschlag der Sächsischen Straßenbaudirektion zum Ausfahren der Täler. Maßstab 1 : 25 000, © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2012  www.landesvermessung.sachsen.de.

Bearbeitung: Th. Haubold www.landesvermessung.sachsen.de.

Bearbeitung: Th. Haubold

|

|

Eine unmittelbare Überlieferung der die Täler ausfahrenden Variante in Form eines Lageplans mit eingehenderen Erläuterungen konnte der Autor bis dato in keinem Archiv finden, weswegen er den Verlauf anhand der im Gesamtbericht zur Strecke Dresden – Chemnitz – LG Thüringen überlieferten Informationen in zusammengesetzten Messtischblättern rekonstruierte. Dieser Rekonstruktion lagen folgende Informationen zugrunde:

Der weitere Verlauf der Linie unmittelbar südlich der „Juchhöh-Häuser“ und nördlich der „Kaffeehäuser“ geht aus einem vorhandenen Anschluss-Lageplan hervor (siehe Artikel zur Kratzbachtalbrücke). Dr.-Ing. Fritz Todt entschied sich jedoch für eine die Täler überbrückende Variante, die etwas weiter südlich entstehen sollte. Die Entscheidung zugunsten der Variante mit den nun drei zu errichtenden Talbrücken über die oben genannten Täler hatte mehrere Gründe: Zum einen konnte sowohl das Höhenprofil des Streckenabschnitts ebenmäßiger gehalten werden, als auch die Radien größer 1500 m gewahrt bleiben. Zum anderen hatte der Verlauf den Vorteil, dass die Autobahn wesentlich weiter südlich der Ortschaften Berbersdorf und Schmalbach errichtet werden konnte. Insbesondere aber fiel diese Entscheidung im Zusammenhang mit der südlichen Umfahrung der Stadt Nossen, der damit verbundenen Durchfahrung des Zellwaldes und der Überbrückung des Mulden- und des Hirschfeldtals. |

Brückensystem und BauausführungDer Entwurf des Bauwerks erfolgte durch die OBR Dresden und weiterführend in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Stahlwerke A.G., Lauchhammer. Ein erster Entwurf sah eine Stahlvollwandbalkenbrücke als zwei Teilbauwerke auf jeweils eigenen Stahlpendelrahmen (Stahltorrahmen) und gemeinsamen Widerlagern vor. Dieser Entwurf (siehe Bild 02, links) befriedigte jedoch nicht. Insbesondere wurden die vielen Stützen und die verkümmert wirkenden Auskragungen des Überbaus kritisiert. Aus diesem Grund ging man von der Bauweise in Form zweier Teilbauwerke ab und erörterte nun das Bauwerk als Ganzes mit zwei Hauptträgern auf vier Stahlpendelrahmen und natursteinverblendeten Widerlagern. |

Bild 02: Photogrammetrische Darstellung des ersten Entwurfs (links) in Form zweier Teilbauwerke und rechts der Ausführungsentwurf. Entnommen aus „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1936. Sammlung Th. Haubold |

Ansicht von Nordwest und Grundriss |

Querschnitt am Pendelrahmen III. Zeichnungen entnommen aus „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1936, Sammlung Th. Haubold |

|

Die Pendelrahmen bestanden aus begehbaren, genieteten Kastenträgern mit ebenfalls begehbarem Rahmenriegel. Die Seitenansichten der Rahmenstiele wurden mit einer Breite von 1,30 m parallelflächig ausgeführt (siehe Bild 08). Die Flächen im Brückenquerschnitt verjüngten sich nach unten. Die Lagerung sowohl des Tragwerks der Brücke auf den Rahmenstielen, als auch der Rahmenstiele auf den Fundamenten erfolgte über Punktkipplager. Die Fundamente der Pendelrahmen bestanden aus Eisenbeton, deren Farbton den Widerlagern angepasst wurde. Weiterhin wurden die sichtbaren Flächen der Fundamente grob gespitzt, also steinmetzmäßig behauen, um die Sichtflächen lebendiger und näher am Naturstein erscheinen zu lassen (siehe Bild 03). Die Widerlager sollten als begehbare Eisenbetonhohlkästen (Riegel und Platten, Widerlagerwand aus Stampfbeton) ausgeführt werden, mit einer allumfassenden Werksteinverblendung aus rotem Mittweidaer Granit. Die Auflagerbänke der Widerlager schloss man mit einem Rundstab aus diesem Granit ab (siehe Bilder 12 und 14). |

Bild 03: Spätherbst 1935 – Blick vom Meeraner Widerlager über die Baustelle mit der Baustelleneinrichtung der Fa. Max Pommer und den bereits hergestellten Fundamenten für die Pendelrahmen, die gerade ihre steinmetzmäßige Oberflächenbehandlung erhalten (Bildunterkante). |

Bild 04: April 1936 – Aufstellen der Stahlkonstruktion durch die Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Lauchhammer. Mit dem Derrick wurden nicht nur das Tragwerk der Brücke, sondern auch die Pendelrahmen errichtet |

|

Bild 05: Auf der Holzrüstung am südlichen Hauptträger unterhalb des Derrick. Der Hauptträger und die Auskragungen zeigen sich noch nicht abschließend vernietet, sondern nur gesteckt und verschraubt. Die werkstattmäßig vorgefertigten Bauteile sind bereits fertig vernietet. |

Bild 06: Der Maler Ernst Vollbehr besuchte im Mai 1936 auch die Baustellen der Striegisbrücken und verwendete die Bilder zur Illustration seines Buches „Arbeitsschlacht“ von 1938 |

|

Das Widerlager 0 (WL Dresden) wurde durch die Firma J. W. Roth Aktiengesellschaft, NL Chemnitz hergestellt. Die vier Fundamente der Pendelrahmen sowie das Widerlager V (WL Meerane) errichtete die Firma Max Pommer, Eisenbetonbau, NL Chemnitz. Die Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Lauchhammer lieferte die Stahlkonstruktion und stellte diese auch auf. Die Betonfahrbahn wurde durch die Bauunternehmung Dyckerhoff & Widmann A.G., NL Dresden hergestellt. |

Weitere Angaben zum Bauwerk |

||

| Brückenkonstruktion: | Stahlvollwandbalkenbrücke auf vier Stahlpendelrahmen und Widerlagern in Form von Eisenbetonhohlkästen mit Natursteinverblendung, Festlager am Widerlager 0 (WL Dresden) | |

| Fahrbahnunterbau: | Buckelbleche | |

| Brückenmaße: | Länge des Überbaus: 311,10 m | |

| Höhe über Talsohle: 41,0 m | ||

| Breite zw. den Geländern: 24,0 m | ||

| Stegblechhöhe: 4 m | ||

| Stegblechstärke: 16 mm | ||

| Höhe des größten Pendelrahmens: 31,5 m | ||

| Spannweite der Pendelrahmen: 14,8 m | ||

| Bauzeit: | Mai 1935 – 31. Mai 1936 (ab 01. Juni 1936 Aufbringung der Fahrbahn) | |

| Aufsteller des Bauwerksentwurfes: | OBR Dresden | |

| Zuständige Dienststelle für die Bauausführung: |

OBR Dresden/Bauabteilung Nossen | |

| Tag der Inbetriebnahme: | 08.05.1937 | |

Bild 07: Gesamtansicht der Brücke von Südwest auf einer Ansichtskarte des Verlags Reinhard Rothe, Meißen, ca. 1937. Sammlung: Th. Haubold |

Bild 08: Blick von Süden durch die vierte Öffnung der Brücke mit der hindurchführenden Bahnlinie Hainichen – Rosswein am 08.06.1938. Privatfoto. Sammlung: Th. Haubold |

|

Mit dem Bau dieser Brücke entstand ein überaus gelungenes Stahlbauwerk, was an Formenklarheit und Einbettung in die umgebende Landschaft keine Wünsche offen ließ und architektonisch ganz im Geiste der RAB-Brückenarchitektur stand. Einmal mehr zeigten die Mitteldeutschen Stahlwerke, Lauchhammer ihre Fähigkeiten im Bereich des Brückenbaus, die durch den RAB-Bau zu vielerlei kleinen wie großen Aufträgen führten, insbesondere hier in Sachsen sowie in vielen weiteren Gebieten des Deutschen Reiches. Aber auch dieser Brücke sollte kein „langes Leben“ beschert sein. Unmittelbar vor dem Ende des Krieges, genauer am 23. April 1945, um 11:00 Uhr, sprengte ein Kommando der Wehrmacht mit 180 Zentnern Sprengstoff die Brücke aus der Landschaft. Das Bauwerk war somit keine acht Jahre unter Verkehr und nur wenige Tage vor offiziellem Kriegsende in Sekunden vernichtet. Wie sinnlos die Vernichtung war, untermauert die Tatsache, dass eine amerikanische Panzerdivision bereits an der Zschopau stand. Sie hatte ihren Vormarsch dort gestoppt und sich am 24. April, also einen Tag nach der Sprengung der Brücke, sogar bis an den Chemnitzfluss zurückgezogen. Keine 14 Tage später, am 07. Mai zog dann die Rote Armee von Norden her durch das Gebiet der Striegistäler und weiter nach Süden ins Erzgebirge – in diesem Abschnitt ohne Gegenwehr. Obwohl es an der Brücke nie zu direkten Kampfhandlungen kam und sie zum Ende des Krieges von keinerlei strategischer Wichtigkeit mehr war, blieb von ihr nur ein riesiger Trümmerberg aus Stahl und Beton, entschieden von Offizieren der Deutschen Wehrmacht, zum Schaden des eigenen Volkes. |

Bild 09: Die zerstörte Brücke im Bereich zwischen dem Dresdner Widerlager und dem Pendelrahmen II, dessen südlicher Stiel gesprengt wurde. |

Bild 10: Blick vom Meeraner Widerlager über das Trümmerfeld, welches gerade vom Fahrbahnbeton befreit wird. Die Lage des Pendelrahmens III verrät die Sprengung seines nördlichen Stiels. Die Eisenbahnlinie wurde bereits im Juni 1945 für den Verkehr freigegeben. |

Bild 11: Der Pendelrahmen I hat der Bewegung des Überbaus in Richtung Talmitte standgehalten und wartet seit mehreren Jahren auf den Abriss. Bilder 09, 10, 11 entstanden im Frühjahr 1948. |

Die Beseitigung der TrümmerBereits im Mai 1945 wurde die im Tal verlaufende Eisenbahnlinie Hainichen – Rosswein freigelegt und wieder hergestellt und im Juni 1945 für den Personen- und Güterverkehr freigegeben. Die dabei im Bahndamm steckenden Stahlteile der Brücke verblieben am Ort. Die eigentlichen Aufräumarbeiten begannen erst im Sommer 1947 mit dem Abräumen der Betonteile, also der Fahrbahnplatte und den Schrammborden. Im September 1948 fingen unter primitivsten Bedingungen 10 Mann an, die Stahlteile zu zerlegen und auf Güterwaggons zu verladen. Anfangs standen dazu lediglich Schweißbrenner, Seile, Handwinden und ein Holzkran zum Verladen der Teile auf die Bahn, zur Verfügung. Bis in den Herbst 1949 wurde der Stahl mit 300 Bedienfahrten über den Bf. Hainichen abtransportiert. Von der Brücke blieben die unbeschadeten Widerlager und die vier Fundamente der Pendelrahmen im Tal stehen. |

Spurensuche durch die Jahrzehnte bis in die GegenwartIm Jahr 1952 begann der Bau einer Bogenreihebrücke zwischen den Widerlagern, die hierbei -entsprechend modifiziert- Wiederverwendung finden sollten. (Der Bau der Bogenreihebrücke, der Fortbestand und die Erweiterung der Brücke im Rahmen des VDE Nr. 15 wird im 2. Teil des Artikels zum BW58 abgehandelt.). |

Bild 12: Der südliche Teil des Meeraner Widerlagers im Sommer 1992. Gut zu erkennen ist die Auflagerbank der Stahlbrücke und wie man darunter den letzten Bogenansatz für die nicht fertiggestellte, südliche Fahrbahn (RFB Görlitz) einbrachte. Fotografiert durch das Fotoatelier Rolf Günther, Dresden im Auftrag des Autobahnamtes Sachsen (heute LASuV Sachsen). Archiv LASuV Sachsen |

Bild 13: 1981 – Im Innern des Meeraner Widerlagers. Dokumentation von Ausbesserungsarbeiten an einem Stahlbetonriegel des WL durch Ing. Arnold (SSUB Halle). Archiv LASuV Sachsen

|

|

Von den vier Fundamenten der Pendelrahmen musste beim Bau der Bogenreihebrücke lediglich das des Rahmens II restlos entfernt werden, da es bei der Sprengung zerrissen wurde. Das Fundament IV wurde beim Bau des Pfeilers 9 wiederverwendet und das Fundament I und der intakte südliche Teil des Fundaments III blieben ungenutzt stehen. Sie wurden 1957 verschüttet und 1992 beim Bau der Brücke für die RFB Görlitz freigelegt und abgebrochen. Im Rahmen des Erweiterungsbaus der Bogenreihebrücke ab 1992 machte es sich erforderlich, die beiden Widerlager aus dem Jahre 1935 restlos abzubrechen. |

Bild 14: April 1991 – Der südliche Teil des Dresdner Widerlagers. Infolge jahrzehntelanger Nässeeinwirkung sichtbar schlechter Zustand des Verblendmauerwerks. Auch hier ist der Ansatz des ersten Bogens unter der Auflagerbank gut zu erkennen. Dokumentiert durch Ing. Arnold (SSUB Halle). Archiv LASuV Sachsen

|

Bild 15: Sommer 1992 – Abbruch des im Jahr 1935 errichteten Dresdner Widerlagers Archiv LASuV Sachsen |

|

Wie oben bereits erwähnt verblieben Stahlteile -nachweislich ein Teil des nördlichen Hauptträgers und ein Teil des nördlichen Rahmenstiels des Pendelrahmens IV- bis heute im ehemaligen Eisenbahndamm. Diese Fragmente bilden die letzten größeren und eindeutig zuordenbaren Teile der Brücke der OBR Dresden aus den Baujahren 1935/36. |

Bild 16: Das östliche (obere) Ende des im ehemaligen Eisenbahndamm liegenden Rahmenstiels. Erkennbar ist das Lichtloch der vierten Kammer und die Nietreihe des Querschotts zur nicht mehr vorhandenen fünften Kammer. Am 10.09.2011 freigelegt, dokumentiert und wieder verschüttet durch Th. Haubold |

Bild 17: Blick durch die vierte Kammer des Rahmenstiels zum Querschott zwischen dieser und der dritten Kammer. Die dritte Kammer zeigt sich mit einem L-Profil versperrt und mit Betonteilen der ehem. Fahrbahnplatte verfüllt. Sie besitzt noch ihre Steigleiter. Wenn der Rahmen noch seine ursprüngliche (stehende) Position hätte, würde man mit dieser Perspektive aus ca. 11 m Höhe in die Tiefe schauen. Am 10.03.2012 freigelegt, dokumentiert und wieder verschüttet durch M. Reymann und Th. Haubold |

Quellenverzeichnis:Archiv des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) Sachsen (ehem. Autobahnamt Sachsen):

ROR Ernst Weiß (OBR Dresden): „Die Reichsautobahnbrücken über die Grosse und die Kleine Striegis“ in „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1936, S. 1165 – 1172

Autor und Bildbearbeitung: Th. Haubold, 2012

|